ブログで使うWeb用の画像のフォーマットについて検討する

背景と目的

普段から写真撮影を行っていると、画像ファイルが占める容量は無視できない規模になる。現在はNASとAmazon Photosに保存しているため、容量的な制約は少ないものの、ファイルサイズが小さくできるのであれば小さくしておく方が合理的だ。特にWeb公開を前提とする場合、ファイルサイズはアップロード・ダウンロード、そしてページ表示時間に直結するため、可能な限り小さい方が望ましい。

これまでは現像ソフトからJPEG品質100で出力し、Web用途など容量削減が望ましいケースではWebPに変換してきた。RAWファイルは別途バックアップしてアーカイブとして保存している。目視で画質劣化が認められないのであれば、全てWebPで保存しても問題ないのではないかと考えたが、より優れたフォーマットが存在する可能性があるため、現在利用可能な画像フォーマットについて調査した。

主要な画像フォーマットの特徴

JPEG

最も広く普及している画像フォーマットで、互換性に関する信頼性は高い。しかし、規格自体が古く、現代的な圧縮技術と比較すると効率は劣る。

JPEG2000

JPEGの後継として開発されたが、実際にはほとんど普及していない。対応ソフトウェアやブラウザが限られており、実用性は低い。

WebP

Googleが開発した画像フォーマットで、可逆圧縮・非可逆圧縮の両方に対応している。主要ブラウザでの対応も進んでおり、実用性が高い。JPEGと比較して同等の画質でファイルサイズを削減できる。

AVIF

AV1動画コーデックをベースとした比較的新しい画像フォーマット。圧縮効率はWebPよりも優れているが、エンコード・デコードのコストが高い。

PNG

可逆圧縮専用のフォーマット。非可逆圧縮の文脈におけるJPEGに相当する、可逆圧縮における標準的な選択肢。

TIFF

主に印刷業界や専門的な用途で使用される。写真を公開するWeb用途には適さない。

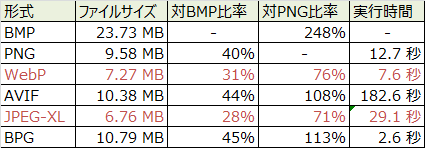

圧縮効率と実用性の検討

結論から。

現代では少なくともWeb用といったファイル容量が重要なシーンではWebp/AVIFがベストだ。結局WebpとAVIFのどっちを使えばいいのだということに関しては、とりあえずWebpを使っておけば問題ないだろう。

GoogleとしてもWebp/AVIFを推奨している。

WebP と AVIF は一般的に古い形式よりも圧縮率が高いため、可能な限り使用する必要があります。

WebP vs AVIF

圧縮技術としてはAVIFの方が優秀であることは確かだが、エンコード・デコードのコストを考慮すると、2025年現在ではまだWebPの方が実用的である。

参考として、同一画像のLossless WebP形式での容量は87.8MBであった。

ブラウザ対応状況

主要ブラウザではWebPとAVIFの両方がサポートされているが、WebPの方が対応開始時期が早く、より広範な環境での動作が期待できる。

実際の運用方法

現像ソフトからの出力

普段はCapture Oneを使用している。Capture OneをはじめとするNikon NX-Studioなどの一般的な現像ソフトは、WebPやAVIFを直接出力する機能を持っていないことが多い。そのため、現実的にはなんらかの中間画像フォーマットを経由してWebP/AVIFに変換する必要がある。

https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-classic/help/export-files-disk-or-cd.html#main-pars_heading_3

https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/360002629217-File-formats-for-processing-and-export

実際の変換フロー

現在採用しているワークフローは以下の通り

- 現像ソフト(Capture One)からJPEG品質100で出力

- 出力されたJPEGをWebPに変換

JPEG品質100を中間フォーマットとして選択している理由は、現像ソフトからの出力において最も一般的で安定しており、後続の変換処理で画質劣化を最小限に抑えられるためである。

結論

2025年現在、Web用画像フォーマットとしてはWebPが最も実用的な選択肢である。AVIFは圧縮効率では優れているものの、エンコード・デコードコストや対応環境を考慮すると、まだWebPの方が総合的に優れている。

実際の運用においては、現像ソフトからJPEG品質100で出力し、WebPに変換するワークフローが、品質と効率のバランスが取れた現実的な選択肢である。