大学のレポートで使う書式

大学のレポートはWordで作ることが多いと思いますが、Wordのデフォルトテンプレートは欧米基準で作られているのでそのまま使うわけにはいきません。とはいえ、いちいち直しているのでは手間がかかるので、テンプレートを編集してしまおうという話です。

大学で使っているレポートのたたき台としてのテンプレートなので自由に使ってください。

紙面のレイアウト

まずは余白と文字数についてです。文字数は授業で支持があればそれに従います。特に指示がなければ、「標準の文字数を使う」でかまわないでしょう。

余白は欧米では広く取られますが、和文では間が抜けて見えるため小さめにとることにします。明確な決まりがあるわけではないので、好きにすればいいのですが、参考までに、私は普段上下左右の余白を17mmに統一しています(A4の場合です)。

デフォルトのフォントなどをレイアウト画面から設定できるのでここで設定を済ませておきます。

テーマ

Word文書は後述しますが、スタイルによってパラグラフごとに管理されています。そしてそれらのスタイルはスタイルセットという形でまとめて管理されています。さらにこのスタイルセットはテーマという形で管理されています。

今回はスタイルセットを変更し、デフォルトに設定することにします。

デザインタブから変更することができます。

配色

Wordのデフォルトの配色はOfficeというものが利用されています。カラフルでコンピュータの画面で見る分には見やすいのですが、レポートで提出をする際は白黒で印刷することが多いと思います。結局白黒で見やすいかどうかを考えなければいけないので、最初から黒の濃淡であらわされる配色を利用するのが楽かなと考えています。

配色は白背景で考えれば、すべて黒にしてしまってもいいのですが、背景が真っ黒で白文字のような場合も考えて背景とコンテンツのコントラストを考える必要があります。デザイナーであれば自分ですべての配色を考えても構いませんが、手間暇を考えると、最初から用意されている配色を利用するので十分でしょう。

ここでは、グレースケールという配色をおすすめします。

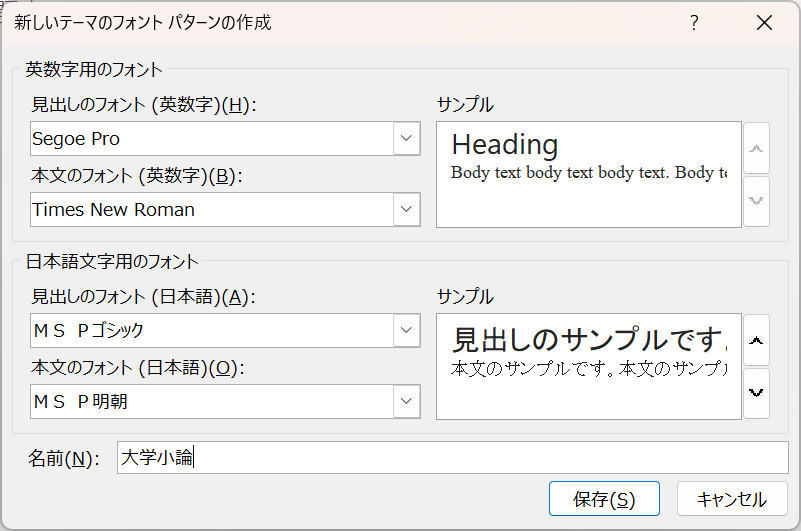

フォント

フォントに関して、私は見出しはセリフ体で、本文はサンセリフ体で書く方が好きです。

スタイルセットでフォントを指定することによって、個別のスタイルでいちいちフォントを指定する必要がなくなります。また、変更をする際もスタイルセットを変更することで一括で変更を適用することができます。各スタイルでは「本文のフォント(日本語)」などといった形で指定することになります。

用意されたテーマの中に好きなフォントのテーマがある場合はそれを利用してかまいません。今回は新しくユーザー定義していきたいと思います。

- 和文

- MS Pゴシック

- MS P明朝

- 欧文

- Segoe Pro

- Times New Roman

和文のフォントはMS P明朝を利用します。このフォントが見やすいかどうかはさておき、レポートを提出する際に、誰のパソコンでも文字化けせずに開けると思い、このフォントを指定しています。

欧文のフォントはセリフ体としてTimes New Romanを、サンセリフ体としてSegoe Pro(「Segoe」は「シーゴー」と読みます)を指定しています。これはまあデファクトスタンダードでしょう。

Web上ではNotoフォントが多用されていますが、癖が強いですし、Wordではむしろ文字化けして開けないといわれたことのほうが多いです。

プロポーショナルフォントを利用するか(つまりMS P明朝かMS 明朝か)どうかは好きにすればいいと思います。私は全体の統一感よりもその行が読みやすいほうがいいかなと思い、プロポーショナルフォントを利用しています。

プロポーショナルフォントを利用するので、カーニングも設定しておきます。8ポイント以上の文字にはカーニングがされるようにしておきます。

文字の大きさは10.5ポイントぐらいにしています。可読性をとるなら12ポイント程度も読みやすいと思います。

スタイル

ご存じの通り、Word文書はテンプレートから作られています。

書式管理の最小単位は「パラグラフ」です。部分的にフォントなどを変更することで、例外が作られるだけで、基本的には「スタイル」を利用し、書式を体系的に管理します。

一般的なレポートで利用する書式はこのぐらいでしょうか。

- 標準(本文で使います)

- 見出し1(章の題名に使います)

- 見出し2(節の題名に使います)

- 表題(レポートの題名に使います)

- 副題(レポートの副題に使います)

- 強調太字(部分的に強調したい部分に使います)

- 引用文(ブロック引用に使います)

- 参照(脚注に使います)

- 書名(文書末尾の参考文献に使います)

- リスト段落(箇条書きに使います)

このほかに、欧米ではイタリックを使って強調することもありますが、日本では斜体は用いられません。

強調も文字を太くするのではなく、本文をセリフ体(明朝体)で書き、強調個所をサンセリフ体(ゴシック体)で書くことで強調をすることが一般的です。

標準

フォント : (日) +本文のフォント - 日本語 (MS P明朝), (英) +本文のフォント (Times New Roman), 10.5 pt, カーニング開始 8 pt, インデント : 両端揃え

行間 : 1.5 行, 間隔

段落前 : 自動

段落後 : 自動, 同じスタイルの場合は段落間にスペースを追加しない, 改ページ時 1 行残して段落を区切らない

最初の行 : 1 字, スタイル: スタイル ギャラリーに表示

- 「配置」を「両端揃え」にしておきます。

- 「段落」から「幅」が「1 字」の「字下げ」を設定しておきます。

- また、「段落」の「間隔」を「段落前」、「段落後」ともに「自動」に設定し、「同じスタイルの場合段落間にスペースを追加しない」および「1ページの行数を指定時に文字を行グリッド線に合わせる」にチェックを入れます。

- 「行間」は文字が小さい分多めにとって 「1.5 行」を指定します。「1 行」のほうが見慣れている感覚があるならそれでもいいと思います。

こんな感じに他のスタイルも変更していきます。

見出し1

フォント : (日) +見出しのフォント - 日本語 (MS Pゴシック), (英) +見出しのフォント (Segoe Pro), 16 pt, フォントの色 : テキスト 1, インデント :

左 : 7.8 mm, 次の段落と分離しない, 段落を分割しない, レベル 1

タブ位置: 2.03 字, 左揃え

最初の行 : 0 字, 段落番号 + レベル : 1 + 番号のスタイル : 1, 2, 3, … + 開始 : 1 + 配置: 左 + 整列 : 0 mm + インデント : 7.8 mm, スタイル: リンク, スタイル ギャラリーに表示, 優先度: 10

基準: 標準

次のスタイル: 標準

サンセリフ体で本文に対して強調した書き方をしています。また、本文に対して大きい文字にしています。

小レポートでは必要がないことのほうが多いですが、二ページ以上になるレポートや、ゼミでのレジュメなど、文章の量が多くなり、複数の見出しが必要になる場合は章番号を振るようにしています。

基本的にあって困るものではないので、デフォルトで章番号が振られるようにし、必要がない場合は手動で削除するようにしています。

見出し2

フォント : (日) +見出しのフォント - 日本語 (MS Pゴシック), (英) +見出しのフォント (Segoe Pro), 14 pt, フォントの色 : テキスト 1, インデント : 次の段落と分離しない, 段落を分割しない, レベル 2

最初の行 : 0 字, スタイル: リンク, 使用するまで表示しない, スタイル ギャラリーに表示, 優先度: 10

基準: 標準

次のスタイル: 標準

基本的に「見出し1」と同じです。

卒論など、節番号が複数になる場合は章番号が必要ですが、大学で大部分を占めるレポートでは副題的に用いることが多いですし、そもそも「見出し2」を使うことも多くないので、このような設定になっています。

表題

フォント : (日) +見出しのフォント - 日本語 (MS Pゴシック), (英) +見出しのフォント (Segoe Pro), 16 pt, 文字間隔狭く 0.5 pt, カーニング開始 14 pt, インデント :

行間 : 1 行, 罫線 :

囲む: (細線, 自動, 0.5 pt 線幅)

最初の行 : 0 字, スタイル: リンク, スタイル ギャラリーに表示, 優先度: 11

基準: 標準

次のスタイル: 副題

レポートのタイトルにあたるものです。

文書の一番上に書かれることが多く、中央寄せをするかしないかという話がありますが、レジュメなどでは中央寄せをしなくてもいいのではないかと思います。縦書きなどを考えても、中央に寄せない方が日本語としては一般的かなあと思います。

副題

フォント : (日) +見出しのフォント - 日本語 (MS Pゴシック), (英) +見出しのフォント (Segoe Pro), 文字間隔広く 0.75 pt

行間 : 1 行, 間隔

段落前 : 0.5 行

段落後 : 1.5 行, 罫線 :

囲む: (細線, 自動, 0.5 pt 線幅), スタイル: リンク, スタイル ギャラリーに表示, 優先度: 12

基準: 標準

次のスタイル: 標準

強調太字

フォント : (日) +本文のフォント - 日本語 (MS P明朝), (英) +本文のフォント (Times New Roman), 太字 (なし) , 斜体 (なし) , 下線なし, スタイル: スタイル ギャラリーに表示, 優先度: 23

基準: 段落フォント

引用文

インデント : 間隔

段落前 : 2 行

段落後 : 2 行

左 4 字

最初の行 : 0 字, スタイル: リンク, スタイル ギャラリーに表示, 優先度: 30

基準: 標準

次のスタイル: 標準

参照

フォントの色 : テキスト 1, 小型英大文字, スタイル: スタイル ギャラリーに表示, 優先度: 32

基準: 段落フォント

書名

フォント : (日) +本文のフォント - 日本語 (MS P明朝), (英) +本文のフォント (Times New Roman), 9 pt, 太字 (なし) , 斜体 (なし) , 文字間隔広く /文字間隔狭く (なし) , スタイル: スタイル ギャラリーに表示, 優先度: 34

基準: 段落フォント

リスト段落

インデント :

左 : 12.7 mm, スタイル: スタイル ギャラリーに表示, 優先度: 35

基準: 標準

すべての文書で含めるとよい情報

文書の作成日やページ番号および総ページ数などはすべての文書において書いておくとよいでしょう。

すべての文書において含めておいた方がよいと考えられる情報は以下のようなものです。

- 作成者

- 文書の作成日

- ページ番号

- 総ページ数

- レポートを提出する講義名

- 担当教員

ヘッダー

文書のコンテンツに対して、紙面上部にできる余白に書き込まれる部分をヘッダーと呼びます。ここには以下のような情報を書き入れるといいでしょう。

- 作成者

- 文書の作成日

- レポートを提出する講義名

- 担当教員

個人的な好みですが、右寄せにしています。

フッター

文書のコンテンツに対して、紙面下部にできる余白に書き込まれる部分をヘッダーと呼びます。ここには以下のような情報を書き入れるといいでしょう。

- ページ番号

- 総ページ数

個人的な好みですが、ページ数は「ページ番号 / 総ページ数」と書くことが多いです。